|

Eine junge Künstlerin bekommt einen Preis für eine Papiertapete.

Ein Architekturbüro wird berühmt mit einem Haus, das aussieht,

als hätten es die Architekten nicht mauern, sondern stricken lassen.

Was war passiert? Auf weißen Wänden sprießen plötzlich

wieder Muster und Ornamente, als hätte es Adolf Loos nie gegeben,

den großen Ornamentenfeind, der Anfang des 20. Jahrhunderts erklärt

hatte, es mache "die größe unserer zeit aus, daß sie

nicht imstande ist, ein neues ornament hervorzubringen. wir haben uns

zur ornamentlosigkeit durchgerungen. die zeit ist nah, die erfüllung

wartet unser." Loos, der das von Gründerzeitschnörkeln gebeutelte

Volk durch die Fluten von Pilastern, Gesimsen, Halbreliefs, Puttengeflatter

und Gurkengirlanden ins gelobte Land des Funktionalismus führen

wollte: Loos haßte das Ornament so sehr, daß er seine Bergpredigt

des modernen Geschmacks vorsichtshalber in kleinen Buchstaben schrieb,

als wäre der große Buchstabe selbst schon ein dubioses Ornament

der Sprache. Seitdem mieden Architekten durch alle Stilentwicklungen

hindurch eindeutige Ornamente, als seien sie Teufelswerk. Zwar wagte

es eine kleine Schar von postmodernen Querulanten, ein paar Loopings

im Luftraum des guten Geschmacks zu drehen und ihre modernen Kisten

mit Säulen und gesprengten Giebeln zu dekorieren - aber das war

nur eine ironische Girlande, die bald wieder abgehängt wurde, um

der "Neuen Einfachheit" Platz zu machen, die strenger, blutleerer und

vor allem luxuriöser, als Loos es je gewollt hätte, den Kult

formaler Reinheit zelebrierte. In ihr wurde das moderne Reinheitsgebot,

hinter dem die soziale Utopie schöner neuer Architektur für

alle steckte, zum luxuriösen Stil; keine Seidentapete war so teuer

wie der Beton der Neuen Einfachheit.

Vielleicht ist es diese überfeinerte Reinheitsvision, die seit

einiger Zeit in Kunst und Architektur erstaunliche Reaktionen provoziert:

Künstler tauchen auf, die mit dem Verpöntesten schlechthin,

mit Tapeten und Fassadenschmuck, nicht mehr ironisch, sondern ganz ernsthaft

spielen - und die Kritiker in ein Interpretationsloch stürzen,

aus dem sie kaum mehr herauskommen.

Zum Beispiel Tapeten. Sie waren schon immer die häßlichen

Schwestern des Kunstwerks. Letztlich war das Fresko die letzte Form

der Wandgestaltung, die es mit dem Tafelbild aufnehmen konnte; die Dekortapete

war ihr kleinbürgerlicher Nachfolger, eine industriell hergestellte,

billige Schwundstufe der künstlerischen Wanddekoration. Papiertapeten,

ob sie nun abstrakte Kunst nachäfften oder rotglühende Sonnenuntergänge

abbildeten, waren immer Zeugnisse uneingestandener Sehnsüchte nach

etwas Besserem, nach den seidenbespannten Wänden der Paläste,

nach geographisch und kulturell unerreichbaren Zielen. Nur eine kleine

Stilavantgarde flüchtete Anfang der neunziger Jahre aus den weißen

Räumen der Neuen Einfachheit - und fand mit einer Zärtlichkeit

gegenüber den großen, lächerlich gewordenen Gesten der

Vergangenheit, mit dem Gefühl, das Susan Sontag einmal als "Camp"

bezeichnete, Gefallen an den schrillen Tapeten der frühen Siebziger.

Genau diesen Bruch im Stilbewußtsein reflektiert die Künstlerin

Elke Haarer mit ihrem Tapetenkunstwerk "Giverny", das nur auf den ersten

Blick an die muffige Tapetenidylle kleinbürgerlicher Wohnungen

erinnert: Das Muster, das zunächst wie eine Abstraktion von Monets

Seerosen aussieht, setzt sich aus Adidas-Symbolen zusammen; erniedrigte

Hochkultur und veredelter Pop verschmelzen in der Adidas-Seerose zu

einer neuen Ikone.

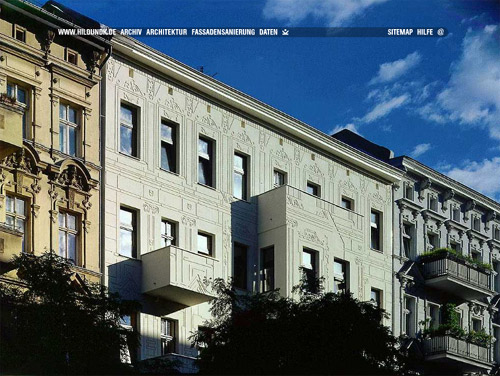

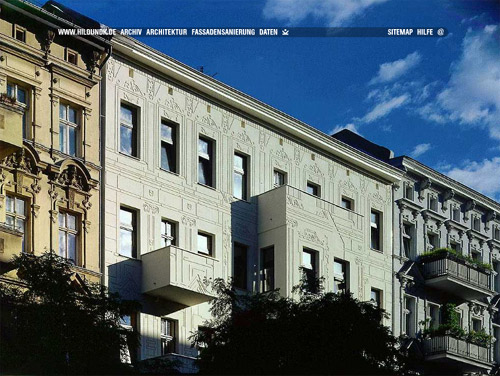

Wohnhaus vom Büro Hild und K in Aggstall 2000

Das Spiel mit dem Modischen und dem Demodierten, dem Strengen und dem

Gemütlichen treiben auch die Münchner Architekten des Büros

Hild und K. Sie bauten vor drei Jahren in Aggstall ein kleines Spitzdachhaus

mit rautenförmig gemauertem Muster, das aussah, als hätte

man ihm einen Norwegerpullover aus Steinfäden umgehängt. Kritiker

und Kollegen waren verschreckt: Spitzdächer galten als Zeichen

von Provinzialität, Muster auch. Obwohl deutlich geschmackswidrig,

sah das Haus aber nicht bieder genug aus, um als Regionalkitsch abqualifiziert

zu werden. Was also dann? Waren Dach und Fassaden ironisch, oder meinen

die Architekten es ernst? Und war dieser nonchalante Ernst, mit dem

da Muster in die Fassade gemauert wurden, am Ende doppelte Ironie: Nämlich

die ihrerseits ironische Abkehr vom offensichtlich ironisch-historischen

Zitatquark der Postmoderne?

www.hildundk.de

- Berlin 1999 - Neuer Fassadendekor

Während den Exegeten der Architekturszene noch die Köpfe rauchten,

holten Hild und K zu weiteren Schlägen aus. In Berlin renovierten

sie ein Haus der Gründerzeit, dessen Putz nach dem Krieg abgeschlagen

worden war, auf besondere Weise. Die Originalzeichnung für das Fassadendekor

wurde im Computer vergrößert; dadurch wurden die Linien unscharf

und bröselig. Diese enorm vergrößerte, leicht unscharfe

Zeichnung wurde per Laser aus einem Kunststoff geschnitten und durch eine

Schablonenputztechnik auf die Hauswand übertragen. Auf der Fassade

ist also eine vergrößerte Zeichnung zu sehen - die gleichzeitig

Skulptur ist. Die Fassade ist ein Vexierbild: Das Dekor ist einerseits

nur Projektion, andererseits - weil ins Material gefräst - auch dreidimensional;

eine Reliefzeichnung, die zwischen Abbild und Original oszilliert, ein

halbes Trompe-l'oeil, das die Vergangenheit in die Fassade zurückzaubert,

ohne sie nachzubilden. Wie Gewächs wuchern die Zeichnungen über

die einst geglättete Fassade und wirken wie ein neuer Jugendstil:

Der Entwurf kriecht als Gewächs über den fertigen Bau.

Die Fassade ist die Rückkehr des Staunens und des Rätsels, der

Architektur als Erzählung und Labyrinth im Stadtbild. Die Stucklabyrinthe

der Gründerzeitbauten wirkten wie eine Metapher der chaotischen Verschränkungen

und Entwicklungen der Biographien ihrer Bewohner. Das neue Spiel mit dem

Dekor ist eine Abwehrreaktion auf jenen Reduktionismus, der als Neue Einfachheit

etwa zehn Jahre lang Architektur und Design bestimmte. "Noch die ästhetisch

hochgezüchtete Allergie gegen Kitsch, Ornament, Überflüssiges,

dem Luxus sich Näherndes hat auch den Aspekt von Barbarei", schrieb

Adorno in der "Ästhetischen Theorie"; mittlerweile ist die Allergie

gegen den Kitsch des Ornaments selbst kitschig geworden: Der Versuch,

alles noch reiner und weißer erscheinen zu lassen, noch härter

und unsentimentaler, erfordert von Designern und Architekten stilistische

Verrenkungen, die selbst enorm schnörkelig sind.

Der architektonische Minimalismus der Neunziger war ein Leerlauf der Moderne:

Weil man nicht wußte, wie die Ästhetik der Gegenwart aussehen

könnte, überfeinerte man die Ästhetik der klassischen Moderne,

feilte an ihr herum, bis nichts mehr übrigblieb. Die kahlen Räume

der Zweiten Moderne entsprachen in ihrer anämischen Farblosigkeit

den gespenstisch dürren Supermodels, die, wie Kate Moss in der Reklame

von Calvin Klein, im weißen Nebel des guten Geschmacks verschwanden.

Alles mußte rein, pur, "Purity" sein; die Ästhetik der Neunziger

war so kaltweiß und blutarm, so dürr und überbelichtet,

daß sie über kurz oder lang unsichtbar werden mußte.

In dieses Nichts der Selbstauflösung stößt die Renaissance

des Dekors. Auch Rem Koolhaas und Herzog & de Meuron entdecken in

ihren Bauten den ornamentalen Reiz moderner Formen - darin sind sie Schüler

von Oscar Niemeyer, der die Formen der Moderne schon in den Fünfzigern

zu gigantischen Ornamenten verschmolz. Auch Hild und K führen bei

ihrem soeben fertiggestellten Parkhaus in München-Riem vor, wie eine

wellenförmige Betonfassade als modernes Ornament wirken kann. Die

neue Opulenz verhält sich zum blutarmen Minimalismus der Neunziger

wie der laute, zitatfreudige Pop der Sechziger zum erstarrten Modernismus

der Nachkriegszeit. Die Geschichte wiederholt sich: Die Spuren an der

Wand erzählen davon. NIKLAS MAAK

Text: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,

26.10.2003, Nr. 43 / Seite 28

zurück zu Gesamtkunstwerk Neumarkt

Dresden |