| |

Dresden

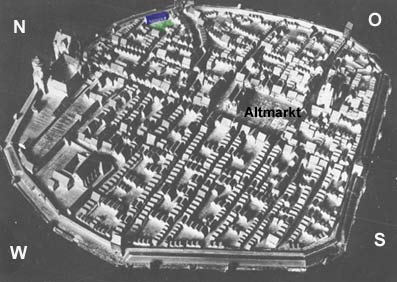

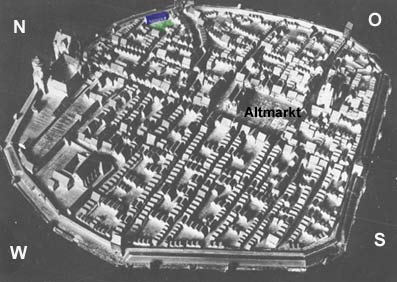

Altstadt zu Ende des Mittelalters (undatiert)

1 = der von der mittelalterlichen Stadtmauer umgebene Jüdenhof

2 = Jüdenhaus

3 = Frauentor, welches 2003 unterm Neumarkt ausgegraben wurde

4 = gotische Frauenkirche inmitten des alten Friedhofes

Mittelalter

Der sogenannte

Jüdenhof lag im Mittelalter direkt an der alten Stadtmauer ganz

in der Nähe des Frauentores, welches zur dörflichen Frauenvorstadt

führte. Während der Neumarkt im Mittelalter als Platz noch

nicht ausgebildet war, ist der erstmals 1416 erwähnte Jüdenhof

bereits als platzartiger, freier Stadtraum erkennbar. Die städtische

Abtrennung und Randlage des jüdischen Hofes lässt allerdings

nicht auf eine öffentliche Nutzung als Markt schließen.

Der Jüdenhof erhielt offenbar seine Bezeichnung durch das bis

1411 offiziell an diesem Ort sich befindende jüdische Gemeindehaus.

Synagoge

Dieses vermutlich längliche Gebäude an der Stadtmauer war

im Jüdenhof gelegen, doch abgetrennt von der stark frequentierten

Frauenstraße. Die genaue Form dieser frühen Synagoge lässt

sich nicht mehr rekonstruieren. Aber vage Anhaltspunkte gibt es durch

Forschungen über frühe Synagogen nach dem Zerfall des römischen

Reiches. So ist es wahrscheinlich, dass frühmittelalterliche

jüdische Gemeinden die Form der typischen, römischen Mehrzweckhalle,

die Basilika, für ihren Versammlungsort verwendeten - mit Umgang,

Empore, Apsis - ohne jede schmückende Abbildung einer Gottesverehrung

(Bildlosigkeit des jüdischen Glaubens).

Allerdings war und ist die jüdische Synagoge auch ein multifunktionaler

Ort, der auch als Gemeindehaus, Talmudschule, Mikwe (Ritualbad), Tanzhaus

oder Hospital etc. genutzt wurde. Im jüdischen Religionsgesetzbuch,

der sogenannten Halacha, gibt es genaue Vorschriften, wie eine Synagoge

zu errichten war (ist). So bestand eine Synagoge aus einem Zentralraum

und einem Vorderhaus, von dem aus man zur Straße kam. Den Vorschriften

nach durfte sie nicht an andere Häuser angrenzen. Östlich (nach

Jerusalem) war der heilige Schrein mit den Thorarollen aufbewahrt.

Höchstwahrscheinlich befand sich auch in Dresden vor der Synagoge

ein sogen. jüdischer "Schulhof", ein Platz, an dem

Trauungen, aber auch Rechtsprechungen innerhalb der Gemeinde abgehalten

wurden. Dieser Schulhof bildete den Grundstein für den Jüdenhof.

Natürlich ist es völlig unklar, ob in der mittelalterlichen

Dresdner Synagoge alle Funktionen untergebracht waren. Möglich

ist auch, dass sich diese auf verschiedene Gebäude verteilten.

Archäologische Grabungen auf und um den Jüdenhof könnten

weiteres Licht in die frühe jüdische Geschichte an dieser

Stelle bringen.

Auf die jüdische Geschichte in Dresdens Altstadt verweist auch

der Name Judengasse (Jodyngasse - die spätere Schössergasse).

Solche "Judenhöfe" waren im Mittelalter nichts Ungewöhnliches.

Man findet sie noch immer in Eisleben, Perleberg, in Stendal oder

in Berlin. In der Hauptstadt laufen derzeit (2003) ebenfalls Planungen

für eine "kritische Rekonstruktion" durch kleinmaßstäbliches

Bauen des "Großen Jüdenhofes" an der Jüdenstraße/

Molkenmarkt, der allerdings wie der Dresdner Jüdenhof kein Ghetto,

sondern eine offene Ansiedlung war.

Nach der Vertreibung der Dresdner Juden 1430 wurde ein Gewandhaus

1453 in der vom Rat der Stadt erworbenen Judenschule bzw. Synagoge

eingerichtet - mit Gewandbänken für Tuchmacher, Rüstkammer,

Getreidespeicher und Brauhaus. Nach einem erneuten Umbau 1553- 58

wurden auch die Fleischbänke hier untergebracht.

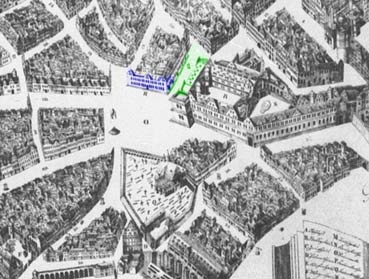

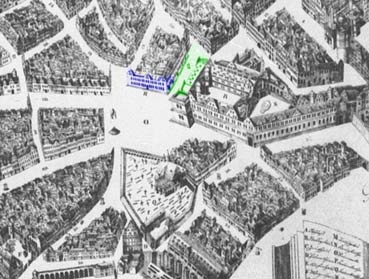

Holzmodell Dresden 1521 (Blau: Jüdenhaus, grün: Jüdenhof

als freier, städtischer Raum - gut zu erkennen: Frauenstraße,

die zum Frauentor in die Frauenvorstadt führte)

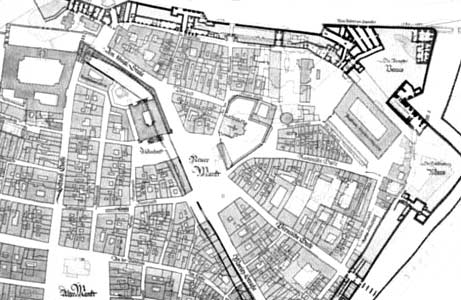

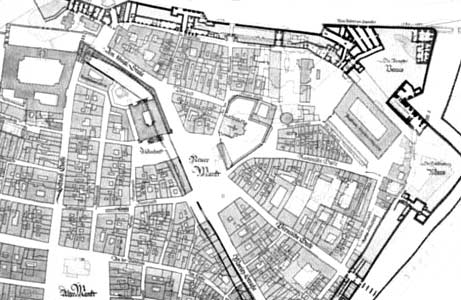

Stadtplan Dresden 1529 (an der Stelle des Blauen J gibt die Legende

des Planes "Jüdenhof" an.) Vom länglichen Jüdenhaus

ist anscheinend nur noch ein Rest des zum Gewandhaus umgebauten Gebäudes

geblieben. Mehrere Gebäude gruppieren sich unregelmäßig

um den Platz.

Renaissance

Mit dem Abbruch der alten Stadtmauer 1546 - 56 und dem Bau einer neuzeitlichen

Stadtbefestigung durch Caspar Voigt von Wierandt, die nun auch die

Frauenvorstadt mit einbezog, entstand neuer Bauplatz. Auf diesem gewonnenen

Raum ließ Kurfürst August als Erweiterung des Schlosskomplexes

durch Paul Buchner ab 1586 den kurfürstlichen Pferdestall als

prachtvollen Renaissancebau mit Innenhof (das heutige Johanneum)

errichten. Die sich anschließende Bogenhalle des Langen Ganges

folgte genau der abgetragenen Stadtmauer.

Johanneum, ehem. Kurfürstlicher Stall Dresden, Renaissance-Säulenhalle

Westseite, Aufn. 1935

Gegenüber dem opulenten, mit einem Sgraffitto verzierten "Churfürstlichen

Stall" sollte nach Willen des Kurfürsten Christian I. ein

repräsentatives Gewandhaus entstehen, der das alte Rathaus auf

dem Altmarkt ersetzen könnte. Das alte Gewandhaus im Gebäude

der ehemaligen Synagoge störte, da es zu nah am Stallhaus stand

und wurde deswegen in Teilen abgerissen. In einer alten Chronik heißt

es: "Von alten Zeiten hat ein großes Haus gestanden

/ welches man der JUDEN=HOF / oder wie etliche der JUDEN SYNAGOG geheissen

/ welches aber nach Abschaffung der Juden jederzeit zu einem gemeinen Brauhaus gebraucht worden und so lange gestanden biss man den Chur=Fürstlichen

Stall gebauet / da dann dieses Haus / zu Erlangung eines freyen Prospects,

abgebrochen werden müssen, also daß nicht mehr davon übrig blieben, als der obgedachte Brunnen und der Name des Jüden-Hofs."

Durch den plötzlichen Tod Christian I. 1591 gerieten die Planungen

wesentlich schlichter. Der Rat der Stadt nutzte offenbar ebenfalls

den stehengebliebenen Rest des ehemaligen Jüdenhauses (Brauhaus) und ließ

diesen zu einem neuen einfachen Gewandhaus, ebenfalls von Buchner,

umbauen. Zum "Neuen Markt" hin hatte das zweistöckige,

schmuckarme Gebäude ein hohes Satteldach und drei Giebel zu.

1791 wurde es aus städtebaulichen Erwägungen abgebrochen.

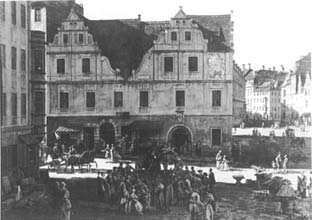

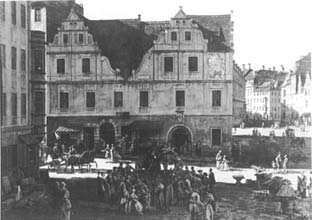

Altes Gewandhaus, Ansicht von der Moritzstraße (ganz links Runderker

vom Schützhaus) - Ausschnitt aus dem Gemälde von Canaletto

"Der Neumarkt zu Dresden" - 1749

Platzschöpfung der Renaissance

Wie bildete sich nun aus den beiden neuen Gebäuden (Stallhof

und Gewandhaus) der neue Platz Jüdenhof? Naheliegend wurde die

bereits vorhandene Windische Gasse (später Galeriestraße)

als westliche Platzfront zum neuen Stadtraum verlängert. Die

dritte Platzkante bildeten Renaissancebürgerhäuser, die

an das neue Gewandhaus anschloßen und zwischen 1590 und 1650

errichtet wurden. Innerhalb eines halben Jahrhunderts hatte sich aus

dem unklaren Ort des mittelalterlichen Jüdenhofs ein geordneter,

klar umrissener, fast rechteckiger Stadtplatz herausgebildet, der

im Gegensatz zum ebenfalls neu entstandenen Neumarkt einen ganz eigenen

intimen Reiz ausstrahlte. Entstanden war ein gleichmäßiger

und wohlproportionierter Platz ganz im Sinne der symmetrischen Idealstadt

der Renaissance mit einem starken Hang zur Geometrisierung.

"Plan der Festung Dresden im Zustand 1721 auf den heutigen Zustand

(1931) bezogen"

Die mittelalterliche Stadtmauer ist deutlich zu erkennen. Das Gewandhaus

stand genau auf der alten Festungsanlage.

Barock

Stadtplan 1633 (grün Jüdenhof, blau: altes Gewandhaus)

Der Stadtplan von 1633 zeigt noch die typischen hohen Renaissancegiebel

über das gesamte Stadtgebeit verteilt. Auch auf den Jüdenhof

wurden nach und nach die hochgiebeligen Bürgerhäuser durch

barocke Gebäude mit Mansarddächern ersetzt, so das berühmte

Dinglingerhaus oder das Regimenthaus, beide von 1710.

Im 18.

Jahrhundert gab es jede Menge Planungen für den Neubau eines

Gewandhauses in barocker Formensprache - so von Pöppelmann, Fehre,

Krubsacius u.a., die jedoch alle nicht verwirklicht wurden. Stattdessen

wurde das alte, in den Neumarkt hineinragende Gewandhaus abgerissen,

um dem Neumarkt eine klarere Ordnung zu geben, dem Jüdenhof eine

gewisse Enge zu nehmen und ihn besser an den Neumarkt anzubinden.

Das goldene, barocke Zeitalter konzentrierte sich in diesem Quartier

mit der glanzvollen neuen Frauenkirche nach ganz anderen Gestaltungsidealen.

Einzig der Umbau des kurfürstlichen Stallgebäudes durch

Fürstenhof und Knöffel mit der festlichen Freitreppe gelang,

der dem Jüdenhof nun auch in der nördlichen Platzwand eine

geschlossenere Wirkung verschaffte.

Krieg und Frieden - Eirene und Viktoria

Den Jüdenhof- Platz schmückte ab 1867

ein achteckiger Brunnentrog (ursprünglich mit einer Friedensgöttin),

der heute noch vorhanden ist. Der Brunnen stammte bereits von 1649

(er wurde wegen des Denkmals Friedrich August II von dessen Standort

zum Jüdenhof umgestellt). Die

Wasserquelle mit der griechischen Friedensgöttin Eirene, aus

Dankbarkeit für den mit der Beendigung des Dreißigjährigen

Krieges wiedererlangten Frieden vom Dresdner Stadtrat errichtet, trug

auf einem Schild den lateinischen Spruch: "Der Du den Frieden

liebst, lies: Ich bin die Eirende, die Göttin des Friedens, die

den Kriegsgott Mars besiegt hat. Ich eröffne den Quell, damit

er fließe für den Frieden, so wie dies der Rat der Stadt

und die Bürgerschaft von Dresden gelobte." Diese Inschrift

der alten Eirene wurde bei der Restaurierung 1986 im Angesicht der

Kriegsruinen an die Figur der seit 1683 aufgestellten Viktoria (Sieg

und Befreiung Wiens von den Türken) aufgemeißelt.

Jüdenhof um

1900. Blick zum Dinglingerhaus und in die Sporergasse.

Blick auf Neumarkt und Jüdenhof vor der Zerstörung

Vergrößerung

Der Jüdenhof mit der mittelalterlichen Stadtmauer, die die Kolonialstadt

von der Frauenvorstadt bis Mitte des 16. Jahrhunderts trennte. Oliv:

Renaissance-Gewandhaus, teilweise auf den Fundamenten der Alten Synagoge.

Das mittelalterliche Jüdenhaus lag diesseits der Stadtmauer in

einem vermutlich langgestreckten Gebäude. Möglicherweise

sind direkt unter dem Platz Jüdenhof letzte Fundamente der alten

Synagoge zu finden.

19./20.

Jahrhundert

Nach dem Abriss

des alten Gewandhauses und der Neugestaltung der Ecke Neumarkt/Jüdenhof

blieb der Platz bis zum 13. Februar 1945 im wesentlichen unverändert.

Die einzige größere Umgestaltung erfolgte durch den Umbau

des ehem. Galeriegebäudes zum Johanneum (historisches

Museum) in Neorenaissanceformen.

Nicht ausgeführter Entwurf des neuen Johanneum - unter Abbau

der barocken Freitreppe und Hinzufügung eines kleineren Nebengebäudes

zur Sporergasse + neuer repräsentativer Brunnenanlage. Die Ansicht zum Jüdenhof ist verzerrt dargestellt, um das Gebäude besser ins Blickfeld zu rücken.

Johanneum - Freitreppe. Blick zum Dinglinger Haus. Die beiden neobarocken

Kinderfiguren am Eingang (ein chinesischer und europäischer Knabe

mit Porzellangefäßen) sind Werke von Christian Behrens

1876.

Eine weitere,

kunsthistorisch bedeutsame Umgestaltung war der Ladeneinbau für

das Geschäft des königlich sächsischen Hofjuweliers Moritz

Elimeyer durch Gottfried Semper.

Der

Einbau der Ladenfront erfolgte um 1840, einige Zeit nach Abbruch des

alten Gewandhauses. Das mächtige Gebäude mit einer achtzehnachsigen

Front zum Neumarkt und fünf Achsen zum Jüdenhof, diente Semper dazu

eine durch und durch architektonische Variante mit einem Pfeiler-Architravsystem

für seinerzeit mehr als 10 Geschäfte zu präsentieren. Seine Lösung

in den Formen der italienischen Renaissance war ein beispielhafter

und in außergewöhnlich hoher Qualität ausgeführter Entwurf für eine

Geschäftsausstattung, bei der Architektur, Kunst und Präsentation

des Geschäfts eine Einheit bilden. - Weitere Infos siehe: Presseerklärung

der GHND zum Architekturwettbewerb „Neubau Gewandhaus“, Mai 2006 Der

Einbau der Ladenfront erfolgte um 1840, einige Zeit nach Abbruch des

alten Gewandhauses. Das mächtige Gebäude mit einer achtzehnachsigen

Front zum Neumarkt und fünf Achsen zum Jüdenhof, diente Semper dazu

eine durch und durch architektonische Variante mit einem Pfeiler-Architravsystem

für seinerzeit mehr als 10 Geschäfte zu präsentieren. Seine Lösung

in den Formen der italienischen Renaissance war ein beispielhafter

und in außergewöhnlich hoher Qualität ausgeführter Entwurf für eine

Geschäftsausstattung, bei der Architektur, Kunst und Präsentation

des Geschäfts eine Einheit bilden. - Weitere Infos siehe: Presseerklärung

der GHND zum Architekturwettbewerb „Neubau Gewandhaus“, Mai 2006

Moritz Elimeyer war 1856 bis 1909 königlich- sächsischer

Hofjuwelier in Dresden und Hoflieferant. 1847 bis 1886 auch Juwelier

seiner Majestät des Königs von England, Herzogl. Sachsen

Coburg und Gothaischer Hof Juwelier. Bevorzugt für die Anfertigung

von Brillanten und Dekorationen. 1910 Übernahme durch den Goldschmied

Jordan.

Moritz Elimeyer

war Mitglied der Jüdischen Gemeinde von Dresden. Unter anderem

unterstützte er als beratender Kommissar den Bau der neuen Semper-Synagoge.

(siehe: Emil Lehmann, Ein Halbjahrhundert in der israelischen

Religionsgemeinschaft zu Dresden. Dresden 1890)

Jüdenhof um

1910

In nationalsozialistischer Zeit wurde der der Platzname "Jüdenhof"

aus ideologischen Gründen aufgegeben und an den Neumarkt angliedert.

Erst 1991 erhielt der Platz wieder seinen angestammten Namen, nachdem

er jahrzehntelang völlig unbeachtet in der Dresdner Stadtplanung

ein Schattendasein fristete und überformt werden sollte.

Ab 1938 wurden auch in Dresden sogenannte "Judenhäuser" eingerichtet, um die ihres Besitzes beraubten jüdischen Bürger im Sammelquartiere zusammen zu pressen. Später wurden sie in die Vernichtungslager geschickt. Eines dieser "Judenhäuser" war das Triersche Haus an der Sporergasse. Die GHND setzte sich für die Erhaltung des Kellergewölbes als Gedenktstätte für die Juden-Deportation ein, aber der Bauherr ließ 2014 alle Keller wegbaggern. PM der GHND vom 15.01.2014

Jüdenhof Südseite,

Blick vom Johanneum auf das Regimentshaus (Mitte),

links Galeriestraße, die - nach den jetzigen Plänen des

Stadtplanungsamtes

auf die Wand der Kulturpalastrückseite zuführen würde.

Postkarte um 1900 vom Gasthaus "Burgkeller" am Jüdenhof

(Vergrößerung)

Interessant ist neben dem Personal insbesonder auch das Innengewölbe.

|

| |

Material:

Diamant, Adolf:

Chronik der Juden in Dresden. Von den ersten Juden bis zur Blüte

der Gemeinde und deren Ausrottung, Darmstadt 1973

Haslinger, Sylvia: Die

Juden in der mittelalterlichen Stadt, Universität Salzburg 1999.

Herzig, Stefan: Hauptwache und Altes Gewandhaus, unveröffentlichtes

Manuskript, Dresden 1999

Seiferth, Wolfgang: Synagoge und Kirche im Mittelalter, München, 1964

Geschichte

der Synagoge - zur Einweihung der neuen Dresdner Synagoge - vom

MDR

Jüdisches Museum in Berlin: www.jmberlin.de

- Unter dem Punkt Ausstellung finden Sie eine kurze Zusammenfassung

über jüdische Geschichte in Deutschland.

HATiKVA – die Bildungs- und Begegnungsstätte für jüdische Geschichte

und Kultur Sachsen e.V. - www.hatikva.de

Synagogen in Deutschland - Eine Virtuelle

Rekonstruktion (An der TU Darmstadt, Fachgebiet CAD in der Architektur,

werden seit 1995 Synagogen, die 1938 von den Nazis zerstört worden

sind, am Computer rekonstruiert.)

Speyer

Grabungskakampagne in der mittelalterlichen

Synagoge zu Speyer im Frühling 2001

(Die Speyerer Synagoge ist der älteste aufrecht stehende jüdische

Kultbau in Mitteleuropa. Jahrhundertelang wurde ihre Ruine für profane

Zwecke genutzt, der Bau und seine Ausstattung wurden dabei vielfach

verändert und zum Teil zerstört.)

Wien

Auch Wien hat am Judenplatz gegraben und dort 1995 "Fundamente

von Wiens ältester Synagoge aus dem Mittelalter gefunden und freigelegt.

Diese Synagoge soll eine der größten in Europa gewesen sein, Mittelpunkt

des jüdischen Viertels der Altstadt. 1421, in einer Periode voller

Katastrophen und Epidemien, wurden die Wiener Juden vertrieben, ihr

Viertel, ihre Synagoge vernichtet. Die wenigen Reste, die nun beim

Bau des Museums gefunden wurden, sind ausgestellt - nichts Spektakuläres,

aber berührende Zeugnisse dieser Zeit." Link

zum Museum am Judenplatz

Frankfurt

Main Frankfurt

Main

Nach umfangreichen Grabungen an der Jüdengasse konnten freigelegte

archäologische Reste des ehemaligen jüdischen Viertels 1992

in einer Dependance des Jüdischen Museums der Öffentlichkeite

gezeigt werden. Dazu gehören die Grundmauern von fünf Wohnhäusern,

zwei Ritualbädern, zwei Brunnen und einem Kanal. Sie stammen überwiegend

aus dem 18. Jahrhundert, die ältesten Teile reichen jedoch bis in

das 15. Jahrhundert zurück. Um die Ruinen herum erläutern Ausstellungen

die Geschichte des Ghettos und das alltägliche Leben in den Häusern

der Judengasse.

Link zum Museum Judengasse Frankfurt

Rothenburg

Eine ausführliche Webseite zur "Zur

Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Rothenburg o.d.

Tauber" mit umfangreicher Bibliographie

Prag Prag

In Prag befindet sich die älteste erhaltene Synagoge in Mitteleuropa

(Altneusynagoge). Frühgotischer Bau vom Ende des 13. Jahrhunderts

mit reicher steinmetzartiger Ausschmückung und altertümlicher Innenausstattung

(Bild rechts)

Worms

Die Wormser Synagoge mit einer über 1000 jährigen Geschichte,

in der Reichskristallnacht 1938 zerstört, wurde 1961 unter Verwendung

von Originalteilen aus dem 12. Jahrhundert rekonstruiert. Näheres

Ghetto:

[evtl. aus dem Ital. - getto = Gießerei (wegen der Nachbarschaft

des ersten in Venedig belegten Judenviertels zu einer Kanonengießerei,

nach der dieser Stadtteil schon vorher geheißen haben könnte)

Im Mittelalter abgeschlossenes Stadtviertel, in dem die jüdische

Bevölkerung abgetrennt von der übrigen Bevölkerung

leben mußte. Den Juden angewiesenes Viertel, streng abgesonderter,

verschließbarer Wohnsitz der Juden.

Judengasse

"Seit der Antike lebten die Juden auf eigene Initiative in Städten

in separaten Bezirken, um ungestört ihren religiösen und kulturellen

Bräuchen nachgehen zu können. Diese Bereiche waren jedoch nicht strikt

abgetrennt von den übrigen Stadtvierteln. Im Mittelalter lebten Juden

auch außerhalb von ihnen, wie umgekehrt Christen in jüdischen Bezirken

lebten. Seit dem Hochmittelalter folgten dann auch kirchenrechtlich

beeinflußte Bestrebungen, die Wohnräume von Juden und Christen zu

trennen. Im Spätmittelalter wiesen die Städte den Juden häufig feste

Wohnplätze zu, meist in sogenannten Judengassen, die sich manchmal

in peripherer Lage zum Stadtzentrum befanden. Diese dürfen nicht mit

den seit der Frühneuzeit belegten Ghettos verwechselt werden, da es

keine Sperrbezirke mit gefängnisähnlichem Charakter waren." Textquelle:

Rothenburg

"Schwarzer Tod"

Die in MItteleuropa zwischen 1348 und 1350 wütende Pest war ein

ausschlaggebender Grund, warum Juden in ganz Europa im 14. und 15.

Jahrhundert aus irrationaler Angst der Christen verfolgt und ausgegrenzt

wurden. Die Juden wurden in abgesonderte Wohnviertel verwiesen. Sie

mußten spezielle Kleidung tragen (z.B. den zuckerhutähnlichen,

spitzen, gelben Judenhut) und waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht

und Grundbesitz.

Der ganze Hof duftete - von Ludwig Richter (1803- 1884)

"Der alte Großvater Richter wohnte in einem engen, düsteren

Hofe eines Hauses hinter der Frauenkirche. Eine Treppe hoch war in

diesem Hinterhause eine Judenschule, und zur Zeit der langen Nacht

lauschte ich oft an der Tür und sah in dem erhellten Raume die

Leute in ihren weißen Sterbekitteln sich neigen und beugen und,

sonderbar klingende Laute ausstoßend, beten. Am Laubhüttenfeste

war das enge Höfchen mit Tannenreisern und Laubwerk überdeckt

und das Volk Israel im bunten, reichen Festgewande saß schmausend

und plaudernd darunter. Der ganzen Hof duftete nach Majoran und anderen

Wurzkräutern, nach Backwerk und Gebratenem."

Ludwig Richter: Lebenserinnerung eines deutschen Malers,

Berlin 1886

|

Der

Einbau der Ladenfront erfolgte um 1840, einige Zeit nach Abbruch des

alten Gewandhauses. Das mächtige Gebäude mit einer achtzehnachsigen

Front zum Neumarkt und fünf Achsen zum Jüdenhof, diente Semper dazu

eine durch und durch architektonische Variante mit einem Pfeiler-Architravsystem

für seinerzeit mehr als 10 Geschäfte zu präsentieren. Seine Lösung

in den Formen der italienischen Renaissance war ein beispielhafter

und in außergewöhnlich hoher Qualität ausgeführter Entwurf für eine

Geschäftsausstattung, bei der Architektur, Kunst und Präsentation

des Geschäfts eine Einheit bilden. - Weitere Infos siehe:

Der

Einbau der Ladenfront erfolgte um 1840, einige Zeit nach Abbruch des

alten Gewandhauses. Das mächtige Gebäude mit einer achtzehnachsigen

Front zum Neumarkt und fünf Achsen zum Jüdenhof, diente Semper dazu

eine durch und durch architektonische Variante mit einem Pfeiler-Architravsystem

für seinerzeit mehr als 10 Geschäfte zu präsentieren. Seine Lösung

in den Formen der italienischen Renaissance war ein beispielhafter

und in außergewöhnlich hoher Qualität ausgeführter Entwurf für eine

Geschäftsausstattung, bei der Architektur, Kunst und Präsentation

des Geschäfts eine Einheit bilden. - Weitere Infos siehe:

Frankfurt

Main

Frankfurt

Main Prag

Prag